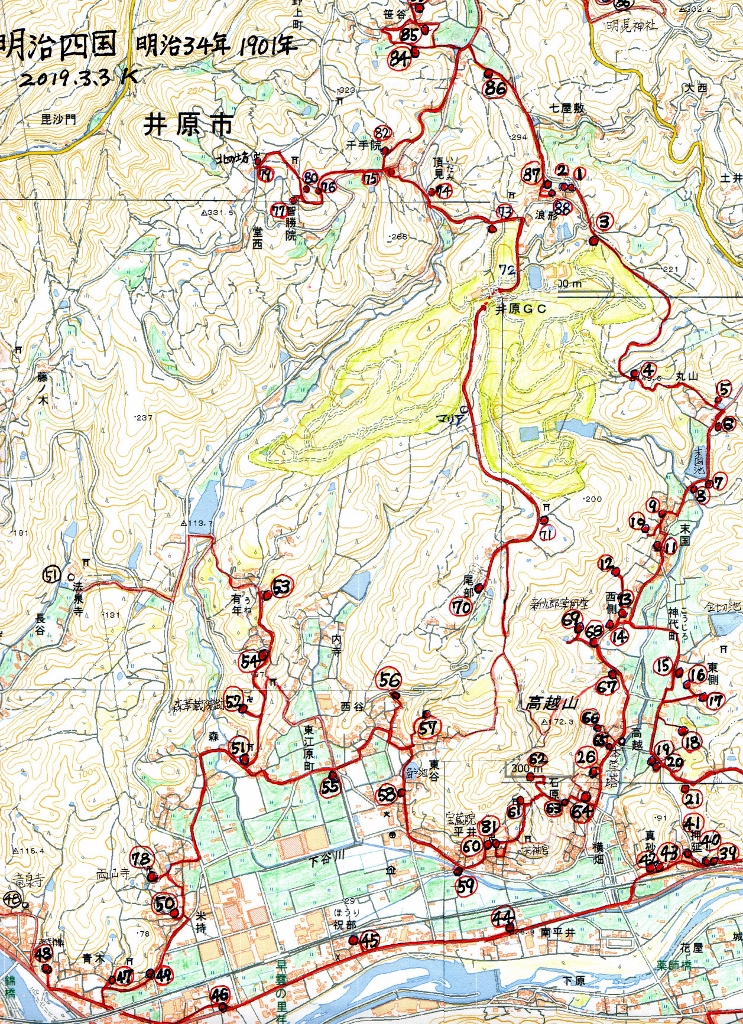

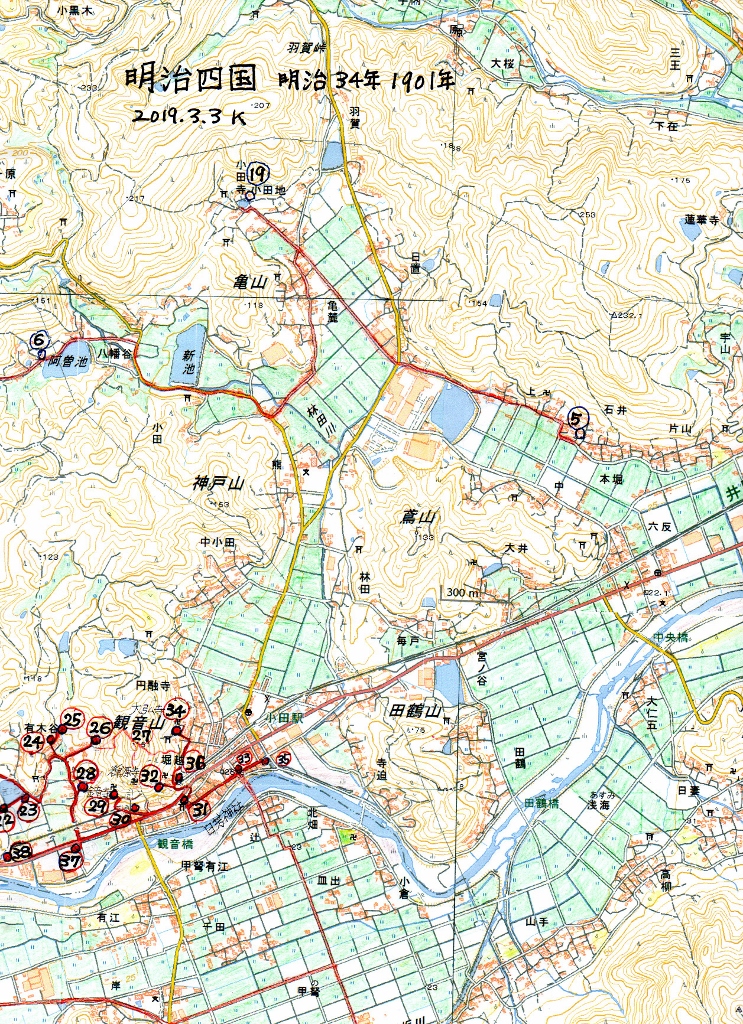

井原市(東江原町 野上町 西江原町)小田郡矢掛町 笠岡市

明治34年(1901年)

高越山の西に広がる東江原町と野上町の明治四国の札所には

45番以降に西国観音がほぼ同じように展開しています。

名称が不明なので「荏原西国」と仮にさしてもらいます。

2019年3月5日結願

丸山 末国 1番~21番

-

1番 霊山寺

浪形 浪形コミュニティー広場にある岩の上(標高240m)

-

2番 極楽寺

1番の近く 波形岩の裾 標高250mのこの辺りは2000万年まえ浅い海辺だった サメの化石など発掘される。

-

3番 金泉寺

丸山へ下る井原ゴルフ俱楽部の道沿いから少し入る。

-

4番 大日寺

丸山 3番から下った池の堤

-

5番 地蔵寺

丸山 井原ゴルフ俱楽部から下ってきた道と小田へ向かう道路のT字路付近 大師堂下の崩落は平成30年7月豪雨による被害

-

5番 奥の院

石井 田んぼ前 道路沿い

-

6番 安楽寺

丸山 道路沿いの壁面

-

6番 奥の院

八幡谷 阿曽池北道路沿い

-

末国池

竣工 平成18年

-

7番 十楽寺

末国 末国池南端 道路周り角

-

8番 熊谷寺

末国 末国池下の神代川堤

-

9番 法輪寺

末国 自動車道から山際へ一筋入る

-

10番 切幡寺

末国 9番から南100m山際

-

11番 藤井寺

末国 道路沿い防火用水槽の前

-

12番 焼山寺

西側 阿波国で最難関にして最高峰の焼山寺 ここ明治四国の12番焼山寺も山腹の高台にある。今は木立に覆われているが、かつては眼下に豊かな田園風景を遥かに見渡せたと思われる。13番から120m山の中 合掌

-

13番 大日寺

西側 道路から50m山際に入る。真新しい堂内に生けられた菜の花が印象的だ。東に行くと山際に金切池と金切神社

-

14番 常楽寺

西側 民家の塀の間

-

金切神社

境内は手入れが行き届いている。本殿の右側に五角柱の堅牢地神(台石に天保14年の年号 大地を堅固にする神とされる) 左奥には金切池が広がる。

-

15番 国分寺

東側 道沿い

-

16番 観音寺

東側 墓地の奥

-

17番 井戸寺

東側 山際

-

18番 恩山寺

東側 観音堂跡地 石仏不明

-

19番 立江寺

東側 左のお堂 小田有木谷へ行き掛けの道べり

-

19番 奥の院

小田 小田寺観音堂 備中国観音16番

-

20番 鶴林寺

東側 右の石堂 19番と連座

-

21番 太龍寺

東側 20番から有木谷へ100m登った道べり

小田 押延 22番~43番

-

22番 平等寺

有木谷 西池の西 左に進むと「おださくら公園」

-

23番 薬王寺

小田有木谷 西池の土手 前方に24~28番

-

24番 最御崎寺

小田有木谷 道から少し入る 右手を進むと25番

-

25番 津照寺

小田有木谷 墓地に行く道沿い(標高46m)

-

26番 金剛頂寺

小田 川上神社の左 墓地 観音山への登山口

-

26番 金剛頂寺

横場 小田の金剛頂寺と同じ

-

27番 神峰寺

小田 観音山(岩屋山城跡 標高151m)山頂 禅源寺裏から尾根沿いに山頂を目指す。大師堂は山頂より20m下とあるが全山荒れているので不明。下りは小田「つどいの森」へ降りたが登山路は分かりにくい。2018年11月

-

28番 大日寺

小田 道路から少し入る

-

小田四国1番

金竜寺参道口 矢掛町の霊場は中山西国観音 三成四国 小田四国 谷四国 川面四国 弥高山四国(開創の古い順)があります。

-

29番 国分寺

小田 金竜寺境内 備中国三十三観音17番 備中観音16番 観音山の見晴らしの良い山腹

-

30番 安楽寺

小田 観音院境内の西

-

31番 竹林寺

小田 国道486号沿いの高台 日吉神社・山王宮境内 最澄が延暦寺創建(788年)のころ日吉大社(大津市坂本)の祭神を山王権現とした。

-

32番 禅師峰寺

小田 禅源寺境内にお堂は無い。 後方は観音山 右に行くと武塔神社 その隣に大弘寺

-

33番 雪蹊寺

小田商店街 松島履物店東 旧山陽道の堀越宿。七日市宿と矢掛宿間の「間の宿」として宿駅の補助的役割を担っていた。江戸時代には78軒の屋敷が軒を連ねていた。

-

34番 種間寺

小田 大弘寺境内

-

35番 清滝寺

小田商店街 長谷川酒店向かい

-

36番 青竜寺

小田 禅源寺東30mの墓地

-

36番 奥の院

山手 神護寺 来迎院(1568年建立) 備中国三十三観音18番

-

37番 岩本寺

有木谷入口 国道486号沿い 川上歯科医院前

-

38番 金剛福寺

小田 国道486号沿い 備中ガス(株)入口の道路をはさんで向かいのコンクリート壁の上

-

39番 延光寺

押延 旧山陽道の井原線ほとり 40番と連座

-

40番 観自在寺

押延 39番と連座

-

41番 竜光寺

押延 押延公民館の斜め向かい

-

山上様

押延 旧山陽道沿い 石鉄山大権現 山上様と呼ばれた役小角の像は修験道の象徴として広く信仰されていた。四国石鎚山で決められた回数の峯入りを果たした記念に建立された。慶應元年(1865) 右は奉納大乗妙典六十六部。安永9年(1780)

-

42番 仏木寺

押延 山上様左手の石段上がる。

-

43番 明石寺

押延 42番お堂の右

青木 高越 44番~69番

-

44磐 大宝寺

青木 国道486号沿い 出光石油斜め向かい

-

45番 岩屋寺

祝部 井原線の早雲の里荏原駅から東に徒歩5分 墓地入口

堂内 荏原西国3番 粉河寺 -

46番 浄瑠璃寺

青木 シーピー化成入口信号の西 国道沿い。

堂内 荏原西国4番 施福寺 -

47番 八坂寺

青木 旧山陽道から少し北へ入る。

-

47番 奥の院

西江原町 雄神川が小田川に流入する地点の小田川土手の角。今市本陣の裏手.

-

今市宿 船着き場跡

西江原町 47番奥の院下流 2018年7月西日本豪雨災害で小田川沿いの国道486号が100m削られて崩落 江戸時代の唯一残る船着き場跡が確認できなくなった。明治の初期まで高瀬舟にて小田川を下り船穂を通って玉島港まで荷を運んでいた。

-

48番 西林寺

青木 あきや様境内 国道486号沿いの田辺薬局東の石段を登る。少し離れた同じ境内に荏原西国7番蓋龍蓋寺

-

48番 奥の院

西江原町東町 龍泉寺境内 右奥西江原四国13番

-

49番 浄土寺

青木 三叉路の道べり

荏原西国 9番 興福寺 -

50番 繁多寺

米持 米持公民館南西70m丘の上墓地

堂内 荏原西国10番 三室戸寺 -

51番 石手寺

森 森公民館裏 石段の上 登るとすぐ三宝荒神社

堂内 荏原西国 13番 石山寺 -

51番 奥の院

西江原町長谷 法泉寺 (西江原四国1番)

-

道しるべ

森 森公民館から有年に向かう山道の左手(有年加圧ポンプから登る)竹藪の中 森華蔵院跡 荒れた竹林に覆われて行く手を阻まれて新入困難

-

52番 太山寺

道しるべから荒れた竹藪の中を約80m参道の痕跡を探しながら登る。周りの竹藪の中に華蔵院の石の痕跡が残っている。写真の大きい方が52番。左が荏原西国 14番 石山寺

-

53番 円明寺

有年 道路沿い(標高120m)

-

54番 延命寺

有年 山道からの有年入口 三叉路墓地

-

山中八幡神社

54番から森へ引き返す山道中ほどの三叉路を少し下ると山中八幡神社の本殿横に出る、参道を下って田圃の中の55番に向かう。

-

55番 南光坊

谷古屋 内寺川土手

-

56番 泰山寺

谷古屋 大師堂の中に弘法大師坐像がある。 尾部に向かう登り口の急カーブの内側にある。 谷小屋はかつて荏原の庄の中心地で代官所などがあった。

-

堅牢地神

東谷公民館 角之池の西

-

57番 栄福寺

谷古屋 東谷公民館から北に向かい民家の間を抜けて山際高台

荏原西国31番 長命寺 -

58番 仙遊寺

谷古屋 荏原小学校東 道路沿い

道内 荏原西国2番 金剛宝寺 -

59番 国分寺

平井 下谷川の橋のたもと

-

60番 横峰寺

平井 宝蔵院境内 大師堂

境内 荏原西国1番 青岸渡寺 -

天神宮

宝蔵院の西の山中 北に向かって尾根道を登っていけば高越城跡

-

61番 香園寺

宝蔵院から高越城跡への登山道を300m登る。

-

62番 宝寿寺

61番から高越城跡への登山道の十字路まで60m登り尾根から山越道を60m下る。道路から30m入ったところに石の道しるべがある。そこから西に60m入ったところ。

-

山越道

宝蔵院から横場への山道

-

63番 吉祥寺

横場 道路沿い

-

64番 前神寺

横場 道路から少し入る

-

65番 三角寺

一本木 道路沿い 総本尊供養塔近く

-

66番 雲辺寺

高越谷 50m山の中

-

88ヶ所総本尊供養塔

高越 神代川近く(標高32m)

-

67番 大興寺

西側 標柱「高越城址」の傍 左に行けば高越山に至る

-

68番 神恵院

西側 新九郎薬師堂から尾部に行く道の入口

-

新九郎薬師堂

西側 北条早雲が祀ったとされる

-

69番 観音寺

西側 新九郎薬師堂の裏

-

高越山道しるべ石碑

高越山へは69番から引き返して67番の石碑から山道を登る。

-

高越山

山頂付近に荏原西国30番

尾部 大谷 70番~88番

-

70番 本山寺

尾部 高越山の尾根道から自動車道を200m谷古屋方面に下り71番へは引き返す

荏原西国29番 松尾寺 -

71番 弥谷寺

尾部 井原ゴルフ俱楽部への道路沿い 「はしか地蔵」として親しまれていたのがこの大師堂か、あるいは別の場所にはしか地蔵が祀られているのかは不明。昭和初期に麻疹が流行した際にはお参りが多かったという。

-

マリア観音

尾部 井原GC道路沿い マリア観音は、観音菩薩を聖母マリアに見立てたものでキリスト教の信仰が禁じられていた江戸時代には、隠れキリシタンたちが信仰を隠すために祀っていた。頭上に十字が刻まれている。(井原市指定文化財) 標高170m

-

72番 不明

尾部から浪形へ行く道べりの「水飲み場」付近と資料にあるが不明。 写真は2018年6月18日の大阪府北部地震前日の17日に野上町堂西で西方上空を撮影 放射線状に広がる形状から地震雲かもしれない。

-

73番 出釈迦寺

井原ゴルフ俱楽部東端の三叉路付近

-

74番 甲山寺

大谷公会堂前

-

75番 善通寺

大谷 千手院の下 三叉路

荏原西国25番 清水寺 -

76番 金倉寺

75番から西へ300m 一本松 三叉路

荏原西国24番 中山寺 -

77番 道隆寺

智勝院内

-

78番 郷照寺

米持 両山寺(堂西文殊院、花蔵院と合併)

境内 荏原西国11番醍醐寺 備中国観音14番 -

79番 高照院

堂西 北の坊(真言宗)内 標高310m

荏原西国 20番 善峯寺 -

80番 国分寺

智勝院から60m北 大山祇神社前 。頂見寺跡(頂見寺は天平9年創建の古刹。明治6年に廃寺。一帯には多くの僧坊があった。今も残る千手院・智勝院・宝蔵院などはかつて頂見寺の僧坊であった)

大師堂の左 荏原西国21番 穴太寺 -

81番 白峯寺

平井 宝蔵院内 本堂

-

82番 根来寺

千手院境内 堂は浪形岩で作られている。(標高270m) 備中国観音15番

-

83番 一宮寺

笹谷 笹谷入口の三叉路にあった大師堂から笹谷北の十二神社の隣に移転(標高260m)

荏原西国26番 一乗寺 -

84番 屋島寺

笹谷 田んぼのほとりの道路沿い

-

85番 八栗寺

笹谷 道路下 83番はここから農家の脇を北へ登る

-

85番 奥の院

明見神社 県道407号からそれて黒木公民館の手前を300m登った丘の上

-

86番 志度寺

笹谷 旧道の道べり

-

87番 長尾寺

浪形 1番の浪形コミュニティー広場から200m北へ上り民家に向かって50m下り茂みを東へ30m 巨石の下

-

地神(じじん)

浪形 88番の入り口 向かいに石の常夜灯がある

-

観音堂

浪形 87番から50m下り畑のあぜ道を東へ30m

お堂の奥に石仏 -

88番 大窪寺

浪形 お堂の東となり オーバーハングの下に整然と鎮座 30m東に波形コミュニティー

荏原西国27番 圓教寺 -

八十八ヶ所惣奥院

馬場 持宝院薬師本堂 梵鐘は県内最古の梵鐘として岡山県指定の重要文化財となっている。 西隣に明王院(高野山真言宗備中霊場) 悲願院大師堂 備中国三十三観音33番 2019 平成31年3月1日