「新嘗祭」 「新嘗祭」 |

開催日

毎年 11月 23日ごろ 祭礼日

<勤労感謝の日> 十三時より祭行(儀式開始) |

「新嘗祭」のあらまし 「新嘗祭」のあらまし |

新嘗祭とは、いにしえからの日本の最重要な行事で「瑞穂(みずほ)の国(日本の美称)」農作物の恵みに感謝する儀式で「新嘗」とはその年収穫された新しい穀物のことを指します。

古代の法典制度の「律令」では、2番目の卯の日に新嘗祭(にいなめさい)を行うことになっていました。

この新嘗祭は天皇が即位してから最初に行うものを特に大嘗祭(おおなめさい)といい、これが実質的にその天皇の即位式となっていて現在でもそのような意義を継承しています。

その年の新米は新嘗祭が終わるまでは誰も食べないのが古(いにしえ)の習慣でした。

陰暦の11月の第二卯日というと太陽暦で見ればこれはちょうど冬至頃の事です。

日本には昔から公式の暦は中国風に立春から始めるということになっていましたが、農耕民族最大の年中行事である新嘗祭を、ほぼ冬至に行うということで本当は1年を冬至から始めていたのです。

新嘗祭は新年の祭りで年中行事で最大のものであり日本民族にとって最重要な儀式であったわけです。

本来は新嘗祭の前日(古の大晦日)には鎮魂祭(ちんこんさい)が行われ、翌日に群臣が小忌衣を着て集まって豊明節会(とよあかりのせちえ)が行われ、各氏族の自慢の姫たちによる五節舞(ごせちのまい)が舞われました。 |

| 鎮魂祭 |

|

| 稲束の儀 |

|

| 奉納舞 |

|

| 祝詞の儀 |

|

| 秘祭の儀 |

|

和源の新嘗祭伝説 和源の新嘗祭伝説

|

和源の新嘗祭伝説 和源の新嘗祭伝説

去年の新嘗祭から今年の新嘗祭までの一年間、御神宝がご神前に安置してあります。

また今年の新嘗祭から次の新嘗祭までの間、同じものを奉納して安置する。

それは稲穂。

一束の稲穂が御神宝として安置されているのは理由があります。

もっともこの理由は和源の歴史に関係があり、同じ稲穂を収めていおられる神社もあることでしょうが、意味や理由に違いがあるが知れません。

もちろん三大御神勅に関係あるのは言うまでもありませんし、それらを深遠とする意味にもう一つ二つの歴史を加えて和源伝承となります。

ここでは和源伝承のみ簡単にお話いたします。 |

| |

昔々和源(猪岡・当時は鼓または三吉鼓等の苗字)家のご先祖様が地頭職を持って幾つかの村を統治していた時の事。

城内(城外かもしれませんがこのあたりは場所を伝えていません)の小さなお社に毎年のように稲穂と種籾をお供えしていました。

それは神様の御厳のおかげでありがたいことに領内も安定しており豊作とは中々行かないですが、それなりのお米の収穫量でした。

領内の稲作に地頭職の我が家もかなり関係しており、管理している幾つかの貯水池の水量が六割を割ったとき水の差配を行うという役目があったためです。

ですので領内の実りの責任の幾つかを背負っているわけです。

そうして領内を無事に治めていたのですが、ある日、当時の我が家の当主はある夢を見ました。

守護神様の社殿の扉が開いたと思ったら中から神様がお出ましになられ次のようにおっしゃりました。

「わしは腹が減ったゆえな、今年の稲穂や籾はわしが隠れるほどに積み上げ供えよ。」と。。。

その言葉を聴いてはたと目を覚まし、神様は不思議なことを言われるものじゃ。しかしお告げであるゆえその通りにいたそう、と決意して例年の10倍ほども新嘗祭にお供えしたが、新穀米をお供えしいてるときに耳元に「もっとじゃもっとじゃ、けちけちするな」という声が聞こえてくるではありませんか。

驚き儀式途中であったにもかかわらず、家来に命じて新穀米をもって来させお供えしました。

「そうじゃそうじゃそれでええ」という声が聞こえ安堵し無事に儀式を終えました。

そうして年を越えて夏がやってきました。

その年は気温が上がらず作付けは不作。

その次の年は凶作となってしまいました。

領内に食べるものなどありません。

春がやってきて稲作に取り掛かろうとしても領民は種籾まで食べてしまったという有様。

そこで初めて守護神様のお告げの意味を悟り、新嘗祭(当時は違う呼び方をしていたかもしれませんが現代と同じく新穀をお供えします)でお供えした種籾を領民に配布し領内すべて無事に稲作を始めることができました。

神様のお告げによって領内全滅を免れ感謝を神様にささげました。

こうして和源ではその名残から、稲穂を一年間御神宝として安置することとなりました。

|

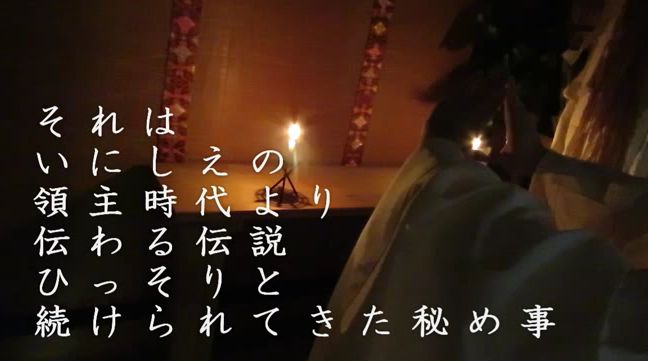

「新嘗祭」イメージ動画 「新嘗祭」イメージ動画 |

イメージ動画-新嘗祭(再生無料)通信費別途要・音量にご注意ください。

※動画再生は無料ですが通信料は別途必要です。 |