| まずは全景です、と言いたいのですが 今回の虹は端から端までがとても大きかったので スマホのカメラでは1枚に収まりきれません。適当な合成写真でご勘弁。  福山市のFacebookでは、さすがの広角レンズで撮影されてます。  |

それでは綺麗どころをダイジェストで。 まずは左端の付け根です。こんなに明るく輝くのか・・・と言うくらい見事です。  後ほど出てくる「アレキサンダーの暗帯」も確認できます。 |

次は右側。よく見ると2重ではなくメインの虹の内側に エコーのように何層も重なっているのが分かります。  このエコーのようなものは「過剰虹」と呼ばれる『光の干渉』によって発生するもの。 WEB上ではこういう表現をされているページもあります。 「主虹と過剰虹・副虹の3本の虹を見ることができるのは、 何年に1度か解らないと言われているので、 一生のうちに一度でも見られたら、とてもラッキーなことなんですよ。」 |

最後に福山市立大学のキャンパスと虹です。 校舎の窓にうまい具合に太陽が反射していました。 我ながら上手に撮れたと思っています。  |

この虹がこれからの平穏な暮らしのシンボルとなりますように。

では、ここからが管理人が「うっとおしい」と言われる由縁です。

部下に嫌われる理由が「なぜ?本当に?調べた?」ですから。

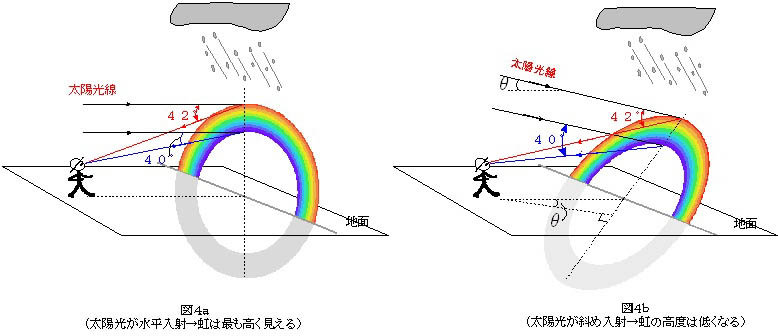

| では最初に。 どうして今までに無いくらい大きな虹が見られたのでしょう?  高校で習う、水の反射角度の関係です。 赤色光線は約42度、紫光線は約40度で反射します。 我々人間は通常地上に居ますので、太陽光線の入射角が低ければ低いほど 大きな虹となって観測することが可能となります。上図でθが0度であれば最大となります。 今回は夕刻6時40分頃と日没寸前であったため、以上の条件を満たしました。 |

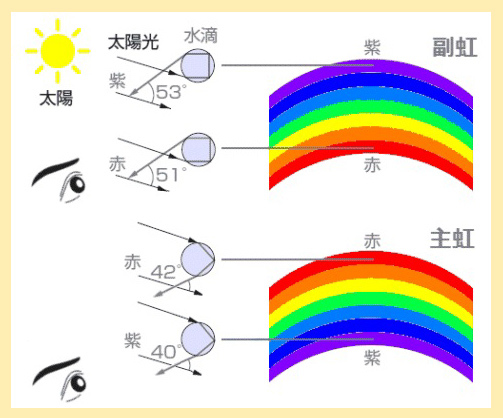

続いて、虹に関するミニ知識です。もともと虹は一つでは無いとお考えください。  基本的には通常目にする虹の周辺には、副虹と言われる外側に存在する物と 過剰虹と言われる内側に存在するものがあります。今回観測した虹は このすべてをハッキリと見せてくれました。 ここで知っておくと感心される小ネタ集ですが 副虹は色の配置が通常とは逆で 外が紫、内が赤です。 その視点で管理人の観測写真、もしくは手持ちの写真や今後の観測に注目。 |

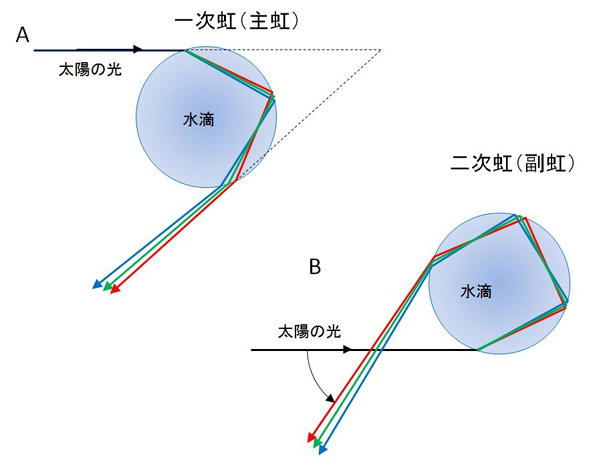

その正体は、昔寝ていた物理学の法則で解明できます。 『プリズム』と言うガラスの三角柱と言えば、かすかに記憶にあるでしょうか? こんな感じです!!!  屈折率の違いによって、一つの光が波長別に分けられて色となっていきます。 これと同じ現象が、太陽光線と空気中に浮遊している水滴において再現されたものが「虹」です。 ですから虹は雨上がりの空、もしくは滝や噴水のように水滴が浮遊している状況でしか 出現しないことはご存じのとおりです。  その屈折(反射)には数種類が存在します。最も多いのが一次虹で見られる屈折で 内側に紫色光線、外側に赤色光線となります。 ところが2次虹のように、一次虹よりも1回多く屈折して戻ってくる光も存在します。 当然、明るさは一次に劣りますし、反射が1回(正確には奇数回)多いことにより 光の戻り方が1次とは逆になって内側が赤、外側が紫になります。 |

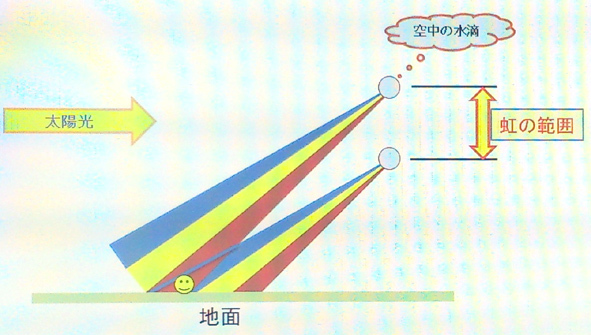

以上の屈折を分かりやすく解説したものがこの絵になります。 このように副虹は角度が必ず大きくなります。 その結果、我々が「虹」と呼ぶものの外側にのみ出現して 色の配置が逆になると言う訳です。 ここまで勉強したのですが、どうしても屈折角と色の配置がすんなりと頭に入りません。 せっかくなので自分でエクセル上に絵をかいて確認しました。 要は一か所から見える色は一つの水滴では一色のみで それが色々なところ(主には高さ=角度)に積み重なって虹となるわけです。 絵中の顔位置に立っていると仮定すると、屈折角の大きい色(赤)ほど 視覚的には上にくると言う事です。  画面を直接写真に撮りましたので、見難いのはご勘弁。 これ以上は、皆様の自己責任にて学習してください!!! |